Ausblick auf den deutschen Immobilienmarkt: Tendenzen, Herausforderungen und Perspektiven

Seit 2024 zeigt sich eine spürbare Korrektur auf dem Immobilienmarkt: Die Kaufpreise für Wohnimmobilien sind unter dem Druck gestiegener Bauzinsen deutlich gesunken.

Für 2025 rechnet man insgesamt mit einem weiteren Rückgang um 3 bis 4 %, vor allem bei Eigentumswohnungen und Einfamilienhäusern. Allerdings halten sich die Preise in Toplagen deutscher Großstädte wie Berlin, München oder Frankfurt stabil – in manchen Fällen ist sogar mit moderaten Anstiegen zu rechnen.

Mietmarkt: Hohe Nachfrage trifft begrenztes Angebot

Parallel zu sinkenden Kaufpreisen setzen sich die Mietsteigerungen fort – insbesondere bei Neuvermietungen.

In Städten mit hohem Zuzug bleibt der Wohnraummangel eklatant, was Mietzuwächse von bis zu 6 % pro Jahr begünstigt. Der Wohnungsbau hinkt weiterhin hinter den politischen Zielen hinterher, was die angespannte Lage auf dem Mietmarkt zusätzlich verschärft.

Baukosten und Handwerkerlage

Zwar hat sich die Versorgung mit Baustoffen verbessert, doch die Gesamtkosten für Neubauten bleiben hoch – vor allem durch steigende Energiepreise, Löhne und ambitionierte Anforderungen an Nachhaltigkeit.

Handwerksbetriebe sind nach wie vor stark ausgelastet, besonders in der energetischen Sanierung. Eine Handwerkerstunde schlägt 2025 mit 70-100 € zu Buche, regional jedoch unterschiedlich.

Zinslandschaft und Finanzierung

Trotz leicht sinkender Inflationsraten bewegen sich Hypothekenzinsen immer noch im oberen Bereich (3,5 – 3,9 %), was vor allem junge Haushalte vom Kauf abhält.

Fachleute empfehlen lange Zinsbindungen von 15 bis 20 Jahren. Die Kreditvergabe erfolgt inzwischen etwas flexibler – allerdings unter strikter Prüfung von Bonität und Eigenkapital.

Neubautätigkeit und politische Zielmarken

Neubautätigkeit und politische Zielmarken

Die politische Vorgabe von 400.000 neuen Wohnungen jährlich bleibt auch 2025 unerreicht. Nach rund 245.000 Fertigstellungen 2023 stagnieren die Zahlen.

Viele Projekte werden zurückgestellt oder scheitern an Finanzierung und Materialkosten. Das drückt auf das Angebot, während die Nachfrage – insbesondere durch Migration – weiter steigt.

Perspektiven bis 2030: Wohnraum bleibt knapp, Preise steigen regional massiv

Angesichts einer wachsenden Bevölkerung (geschätzt 85 Millionen bis 2030) dürfte die Nachfrage nach Wohnraum in Ballungszentren stark zunehmen.

Prognosen gehen von Preissteigerungen bis zu 60 % in Metropolregionen aus. Besonders dynamisch zeigen sich Städte wie Berlin, München, Frankfurt oder Leipzig.

| Stadt | Ø-Preis 2018 (€/qm) | Prognose 2030 (€/qm) | Veränderung (%) |

| München | 7.130 | 11.400 | +60 % |

| Berlin | 3.890 | 6.210 | +60 % |

| Frankfurt | 4.680 | 7.100 | +52 % |

| Hamburg | 4.330 | 6.540 | +51 % |

| Leipzig | 1.810 | 2.530 | +40 % |

(Daten: SQUAREVEST Prognose, Stand 04/2025)

Wohn- vs. Gewerbeimmobilien: Zwei Welten

Entwicklung von Wohnimmobilien

Der Wohnungsmarkt wird zunehmend differenziert: Während klassische Eigentumswohnungen in Städten stark gefragt bleiben, entstehen neue Segmente wie Co-Living, barrierefreies Wohnen oder energieeffiziente Micro-Apartments.

In ländlichen Regionen werden Eigenheime durch verbesserte Infrastruktur und Homeoffice ebenfalls attraktiver.

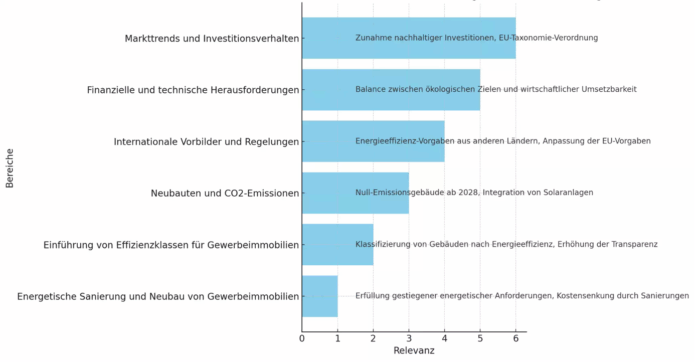

Komplexität bei Gewerbeimmobilien

Gewerbliche Objekte kämpfen mit strukturellen Problemen. Veränderte Arbeitsmodelle, hohe Sanierungskosten und verschärfte ESG-Anforderungen erschweren die Werthaltigkeit.

Besonders betroffen sind klassische Büroobjekte und innerstädtischer Einzelhandel. Dagegen profitieren Logistikzentren und spezialisierte Objekte von E-Commerce und Digitalisierung.

Investitionsklima und Kapitalmarkt

Viele Immobilienentwickler sehen sich mit einer Finanzierungslücke konfrontiert:

Allein im Gewerbesegment fehlen laut Studien bis 2030 rund 28 Mrd. € an Fremdkapital – mit besonders hohem Risiko im Bereich Einzelhandel und Büroimmobilien.

Die Refinanzierung von Altverträgen, die in Niedrigzinszeiten abgeschlossen wurden, gestaltet sich zunehmend schwierig.

Nachhaltigkeit und digitale Transformation

Zukunftsstrategien in der Immobilienwirtschaft

Die Trends für die Jahre 2026 – 2030 orientieren sich klar an Nachhaltigkeit, Klimazielen und technologischem Fortschritt:

- Mixed-Use-Immobilien: Gebäude mit multifunktionalen Nutzungen (Wohnen, Büro, Handel) gelten als krisenresistenter und besser anpassbar an wechselnde Marktbedingungen.

- Revitalisierung statt Neubau: Die Aufwertung bestehender Bausubstanz senkt CO₂-Bilanz und Investitionskosten.

- Digitalisierung: Smarte Gebäudetechnik, automatisierte Verwaltung und neue Planungsprozesse revolutionieren die Branche.

- Energieeffizienz: Intelligente Heizsysteme, Solaranlagen und Dämmkonzepte sind zentrale Stellschrauben der Zukunft – Beispiele wie das Centro Tesoro in München zeigen bereits heute den Weg.

- Mobilitätskonzepte: Ladestationen, Fahrradgaragen und E-Mobility-Integration gehören zum neuen Standard.

- Wellbeing-Immobilien: Gesundheit und Komfort in Arbeits- und Lebensumfeldern gewinnen als Differenzierungsmerkmal zunehmend an Bedeutung.

2030: Effizienz, Regulierung, Druck

Europaweit sollen alle gewerblichen Neubauten ab 2028 emissionsfrei errichtet werden. Sanierungen bestehender Gewerbeobjekte werden politisch forciert – inklusive der Einführung von neuen Effizienzklassen.

Neubauten ohne Photovoltaik werden bald kaum mehr genehmigt. Internationale Beispiele wie die Niederlande zeigen bereits, wie regulatorischer Druck funktionieren kann: Dort dürfen Büroimmobilien seit 2023 nur noch mit Energieklasse C oder besser betrieben werden.

Prognose bis 2050: Langfristige Markttrends

Prognose bis 2050: Langfristige Markttrends

Demografie und Haushaltsstruktur

Trotz möglicher Bevölkerungsrückgänge in Randregionen dürfte die Urbanisierung weiter voranschreiten. Gleichzeitig steigt die Zahl kleiner Haushalte, was die Wohnraumnachfrage insgesamt hochhält – auch bei sinkender Bevölkerungszahl. Zudem wächst die Nachfrage nach altersgerechtem Wohnen und Pflegeimmobilien.

Technologie und Bauinnovation

3D-Druck, modulare Bauweise, Smart Homes und nachhaltige Materialien werden die Immobilienwirtschaft grundlegend verändern. Auch der ländliche Raum könnte hiervon profitieren, wenn Digitalisierung und Verkehrsanbindung konsequent vorangetrieben werden.

Inflationsanpassung und politische Stabilität

Die reale Wertentwicklung wird stark von der Geldwertstabilität beeinflusst. Gleichzeitig spielt politische Planungssicherheit eine immer zentralere Rolle – etwa bei Förderprogrammen, Mietrecht oder Baurecht.

Wie sich die neue Bundesregierung zu diesem Thema aufstellt, wird die künftige Investitionsbereitschaft stark beeinflussen.

Fazit

Der deutsche Immobilienmarkt steht zwischen Konsolidierung und neuem Aufbruch. Während 2025 von Korrekturen geprägt ist, lassen die mittelfristigen Perspektiven – besonders in Wachstumsregionen – wieder steigende Preise erwarten.

Bis 2030 dürften Wohnimmobilien weiter an Wert gewinnen, während Gewerbeimmobilien in Teilen mit strukturellen Herausforderungen zu kämpfen haben. Investoren, Eigentümer und Projektentwickler müssen sich auf einen zunehmend vielschichtigen, regional differenzierten Markt einstellen – mit Nachhaltigkeit und Digitalisierung als Leitplanken der Zukunft. (HZ)